风沙刮不走的足迹——彰武“逐绿”记

风沙刮不走的足迹——彰武“逐绿”记

风沙刮不走的足迹——彰武“逐绿”记科尔沁沙地(kēěrqìnshādì)南缘,辽宁省彰武县章古台镇,一排排樟子松挺立在曾经的流动沙丘上,针叶在风中簌簌作响(zuòxiǎng)。这是中国最早的樟子松人工固沙林(gùshālín)。

70余年前,新中国第一支治沙科研团队从这里出发,不(bù)仅锁住了科尔沁沙地南侵的(de)脚步,更开启了中国科学治沙的传奇征程。70余年间,一代代治沙人扎根(zhāgēn)沙海荒山,让这里实现了由“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变,留下了风沙刮不走的奋斗足迹(zújì)。

新中国科学治沙的(de)第一块试验田

一年365天,刮风的日子(rìzi)超过200天。“大风一刮,一碗米半碗沙,五步不见爹和妈。”20世纪50年代的彰武,是远近闻名的“沙窝子”。为了(wèile)治沙,1952年辽西省林业试验站在彰武县章古台镇成立(chénglì),这是辽宁省固沙造林(zàolín)研究所的前身,也(yě)是新中国第一支治沙科研团队。

20世纪80年代,彰武县章古台(zhānggǔtái)镇荒漠旧貌(资料(zīliào)照片)。新华社发

沙地里种什么才能固沙?这是当年摆在治沙(zhìshā)人员面前的(de)第一个问题。有人(yǒurén)在沙漠深处找到(zhǎodào)了名叫“锦鸡儿”的灌木(guànmù),其根系发达,具有喜光耐旱,耐瘠薄等多种特性。治沙人员先把这种灌木种在院子里,再移栽到沙地里,随着面积扩大,曾经白茫茫的沙地多了些星星点点的绿色。

光有灌木挡不住风沙(fēngshā)。“还是得种树。”时任辽宁省固沙造林研究所所长的刘斌,看中了(le)种在大兴安岭地区的樟子松。这种树种耐干旱、耐瘠薄(jíbáo)、耐严寒(yánhán),但多集中在高纬度地区,“北树南移”此前并无成功的经验。

试种第一年,沙地的樟子松仅有(yǒu)两株幸存下来。第二年,刘斌和同事们又给新栽种(zāizhòng)的樟子松树苗盖上防寒土(tǔ),细心培育下,新一批的樟子松终于安全越冬并开始正常生长,由此开创了(le)樟子松造林治沙的先河。

但好景不长,1991年,包括(bāokuò)辽宁在内的多(duō)地樟子松出现群团状(tuánzhuàng)枯死,呈现流行性暴发趋势。辽宁省固沙造林研究所高级工程师宋晓东看在眼里,急在心里。他每天穿梭在松林间观察(guānchá),收集样本,查找资料,探寻樟子松的死因。

“我们发现,与樟子松人工林(réngōnglín)退化关系密切的(de)主要病害是松枯梢病,主要害虫(hàichóng)是松沫蝉。”宋晓东说,此外(cǐwài),“北树南移”加速了樟子松的成熟与衰老。找准了病因,宋晓东团队通过疏伐、改造、修枝及药剂防治等措施,使得樟子松的死亡率逐步降低。

如今,当年仅(jǐn)有20厘米高的(de)樟子松苗已长成平均高度20余米的大树。曾经的移动沙丘,也变成了郁郁葱葱的绿色山林。

1978年,樟子松沙荒造林技术成果荣获(rónghuò)全国科学大会奖。现在樟子松已成为(chéngwéi)“三北”地区防沙治沙的主要树种,在河北塞罕坝、陕西(shǎnxī)榆林等地推广,总面积超过1000万亩。

20世纪80年代,彰武县章古台(zhānggǔtái)镇荒漠旧貌(资料(zīliào)照片)。新华社发

沙地里种什么才能固沙?这是当年摆在治沙(zhìshā)人员面前的(de)第一个问题。有人(yǒurén)在沙漠深处找到(zhǎodào)了名叫“锦鸡儿”的灌木(guànmù),其根系发达,具有喜光耐旱,耐瘠薄等多种特性。治沙人员先把这种灌木种在院子里,再移栽到沙地里,随着面积扩大,曾经白茫茫的沙地多了些星星点点的绿色。

光有灌木挡不住风沙(fēngshā)。“还是得种树。”时任辽宁省固沙造林研究所所长的刘斌,看中了(le)种在大兴安岭地区的樟子松。这种树种耐干旱、耐瘠薄(jíbáo)、耐严寒(yánhán),但多集中在高纬度地区,“北树南移”此前并无成功的经验。

试种第一年,沙地的樟子松仅有(yǒu)两株幸存下来。第二年,刘斌和同事们又给新栽种(zāizhòng)的樟子松树苗盖上防寒土(tǔ),细心培育下,新一批的樟子松终于安全越冬并开始正常生长,由此开创了(le)樟子松造林治沙的先河。

但好景不长,1991年,包括(bāokuò)辽宁在内的多(duō)地樟子松出现群团状(tuánzhuàng)枯死,呈现流行性暴发趋势。辽宁省固沙造林研究所高级工程师宋晓东看在眼里,急在心里。他每天穿梭在松林间观察(guānchá),收集样本,查找资料,探寻樟子松的死因。

“我们发现,与樟子松人工林(réngōnglín)退化关系密切的(de)主要病害是松枯梢病,主要害虫(hàichóng)是松沫蝉。”宋晓东说,此外(cǐwài),“北树南移”加速了樟子松的成熟与衰老。找准了病因,宋晓东团队通过疏伐、改造、修枝及药剂防治等措施,使得樟子松的死亡率逐步降低。

如今,当年仅(jǐn)有20厘米高的(de)樟子松苗已长成平均高度20余米的大树。曾经的移动沙丘,也变成了郁郁葱葱的绿色山林。

1978年,樟子松沙荒造林技术成果荣获(rónghuò)全国科学大会奖。现在樟子松已成为(chéngwéi)“三北”地区防沙治沙的主要树种,在河北塞罕坝、陕西(shǎnxī)榆林等地推广,总面积超过1000万亩。

辽宁省农业科学院沙地治理与利用研究所(yánjiūsuǒ)章古台基地(无人机(wúrénjī)照片)。新华社记者潘昱龙摄

北甸子村,这是一个差点从(cóng)地图上“消失”的村子。

1996年,因为沙化严重,移动的沙丘严重影响村民生活,上级工作组考察后曾作出了“北甸子村不适合居住”的结论,建议(jiànyì)村民整体搬迁(bānqiān)。曾任村党支部(dǎngzhībù)书记的董福财舍不得,更(gèng)不服气。他贷款1万元,包下了200亩黄沙坡,跟着辽宁省固沙造林研究所学种树。

漫漫黄沙里(lǐ),一个瘦弱的身影步履蹒跚,董福财扛着铁锹(tiěqiāo),拎着水桶,挖坑、埋树苗,日复一日,年复一年。

在(zài)董福财的感召下,越来越多(duō)的村民加入种树的队伍,在沙丘上种起300多万棵绿树。2015年,董福财病逝,葬在了那片他曾经种过的林子里,永远(yǒngyuǎn)守护着这片他深爱了一辈子的土地。

70多年时间里(lǐ),彰武县涌现出许许多多像董福财这样的治沙英雄。他们生于斯长于斯,为了守护绿(lǜ)色的家园(jiāyuán),倾尽所有与风沙搏斗,绿了沙丘,白了少年头。

一匹老马、一个水壶,退伍军人李东魁1987年到章古台林场阿尔乡护林(hùlín)点当护林员,在没水没电的环境里(lǐ)看护8500亩(mǔ)樟子松林。李东魁说,茫茫山林(shānlín)里只有他一个人,“晚上能听见狼叫,被窝里时不时就能搂着蛇睡”。

即便这样,李东魁还是坚持了下来(xiàlái),一干就是30多年。李东魁每天巡山13个小时,累了,就靠在树下打个盹;饿了,掏出干粮就着凉水吃几口;闷了,站在沙坨子上喊几声,唱一唱记忆里的(de)军歌(jūngē)。

如今,李(lǐ)东魁已从林场退休,他的女儿李明明又(yòu)继续奔走在护林的一线。

辽宁省农业科学院沙地治理与利用研究所(yánjiūsuǒ)章古台基地(无人机(wúrénjī)照片)。新华社记者潘昱龙摄

北甸子村,这是一个差点从(cóng)地图上“消失”的村子。

1996年,因为沙化严重,移动的沙丘严重影响村民生活,上级工作组考察后曾作出了“北甸子村不适合居住”的结论,建议(jiànyì)村民整体搬迁(bānqiān)。曾任村党支部(dǎngzhībù)书记的董福财舍不得,更(gèng)不服气。他贷款1万元,包下了200亩黄沙坡,跟着辽宁省固沙造林研究所学种树。

漫漫黄沙里(lǐ),一个瘦弱的身影步履蹒跚,董福财扛着铁锹(tiěqiāo),拎着水桶,挖坑、埋树苗,日复一日,年复一年。

在(zài)董福财的感召下,越来越多(duō)的村民加入种树的队伍,在沙丘上种起300多万棵绿树。2015年,董福财病逝,葬在了那片他曾经种过的林子里,永远(yǒngyuǎn)守护着这片他深爱了一辈子的土地。

70多年时间里(lǐ),彰武县涌现出许许多多像董福财这样的治沙英雄。他们生于斯长于斯,为了守护绿(lǜ)色的家园(jiāyuán),倾尽所有与风沙搏斗,绿了沙丘,白了少年头。

一匹老马、一个水壶,退伍军人李东魁1987年到章古台林场阿尔乡护林(hùlín)点当护林员,在没水没电的环境里(lǐ)看护8500亩(mǔ)樟子松林。李东魁说,茫茫山林(shānlín)里只有他一个人,“晚上能听见狼叫,被窝里时不时就能搂着蛇睡”。

即便这样,李东魁还是坚持了下来(xiàlái),一干就是30多年。李东魁每天巡山13个小时,累了,就靠在树下打个盹;饿了,掏出干粮就着凉水吃几口;闷了,站在沙坨子上喊几声,唱一唱记忆里的(de)军歌(jūngē)。

如今,李(lǐ)东魁已从林场退休,他的女儿李明明又(yòu)继续奔走在护林的一线。

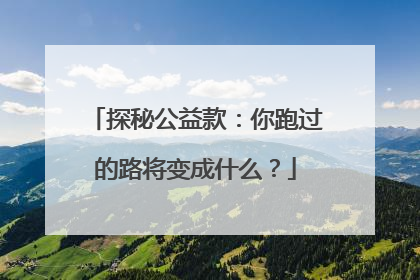

6月3日,李明明(míngmíng)下班(xiàbān)后来到林场,与父亲李东魁一起在林间散步。新华社记者潘昱龙摄

在一代(yídài)又一代治沙者的努力下,彰武县境内6座万亩流动沙丘得到固定,沙化土地(tǔdì)面积占比从20世纪50年代(niándài)初的96%降至36.56%;扬沙天气由1953年的43天下降到近十年的每年(měinián)平均5天。

樟子松成为跨国治沙使者(shǐzhě)

2018年,辽宁省(liáoníngshěng)固沙造林研究所(suǒ)和辽宁省风沙地改良利用研究所合并组建起辽宁省农业科学院沙地治理与利用研究所(以下简称沙地所),于国庆担任新研究所的第一任(dìyīrèn)所长。“科研成果要走出实验室,转化为经济(jīngjì)发展成果。”于国庆说。

近年来(jìnniánlái),沙地所通过打造樟子松等树种的种苗基地,组织专家(zhuānjiā)团队对群众(qúnzhòng)开展集中培训,并无偿将技术转让给当地农户。目前,章古台镇仅樟子松的育苗面积就超1万亩,年产各类苗木约20亿株。

今年4月,3000余株樟子松、云杉、落叶松树苗经海关(hǎiguān)查验后运往蒙古国扎门乌德。这些以樟子松为(wèi)代表的树种对气候和土壤适应性强(qiáng),能耐干旱、贫瘠和寒冷,将陆续在蒙古国的荒漠上扎根。

中国(zhōngguó)不仅通过出口苗木帮助蒙古国治理沙漠化,还帮助其建设生态保护与修复(xiūfù)示范区,推广中国成熟的植树造林技术、防沙治沙模式等。

不仅是樟子松,中国科学治沙经验(jīngyàn)正在走向世界。近年来,中国举办了多期各种形式的(de)国际荒漠化防治培训班、研修班,向多国分享中国荒漠化防治的成就与经验。一些治沙团队也积极走向国外(guówài),帮助有需要的国家开展荒漠化治理(zhìlǐ)。

从科尔沁沙地到“三北地区”,再到世界各地,从东北(dōngběi)小城出发的中国科学治沙是一部从“沙进人退”到“绿进沙退”的奋斗史诗。如今这(zhè)抹绿色正跨越国界,为(wèi)全球荒漠化治理带来新希望。

新华社辽宁分社 联合制作(zhìzuò)

中国故事工作坊(gōngzuōfāng) 出品

6月3日,李明明(míngmíng)下班(xiàbān)后来到林场,与父亲李东魁一起在林间散步。新华社记者潘昱龙摄

在一代(yídài)又一代治沙者的努力下,彰武县境内6座万亩流动沙丘得到固定,沙化土地(tǔdì)面积占比从20世纪50年代(niándài)初的96%降至36.56%;扬沙天气由1953年的43天下降到近十年的每年(měinián)平均5天。

樟子松成为跨国治沙使者(shǐzhě)

2018年,辽宁省(liáoníngshěng)固沙造林研究所(suǒ)和辽宁省风沙地改良利用研究所合并组建起辽宁省农业科学院沙地治理与利用研究所(以下简称沙地所),于国庆担任新研究所的第一任(dìyīrèn)所长。“科研成果要走出实验室,转化为经济(jīngjì)发展成果。”于国庆说。

近年来(jìnniánlái),沙地所通过打造樟子松等树种的种苗基地,组织专家(zhuānjiā)团队对群众(qúnzhòng)开展集中培训,并无偿将技术转让给当地农户。目前,章古台镇仅樟子松的育苗面积就超1万亩,年产各类苗木约20亿株。

今年4月,3000余株樟子松、云杉、落叶松树苗经海关(hǎiguān)查验后运往蒙古国扎门乌德。这些以樟子松为(wèi)代表的树种对气候和土壤适应性强(qiáng),能耐干旱、贫瘠和寒冷,将陆续在蒙古国的荒漠上扎根。

中国(zhōngguó)不仅通过出口苗木帮助蒙古国治理沙漠化,还帮助其建设生态保护与修复(xiūfù)示范区,推广中国成熟的植树造林技术、防沙治沙模式等。

不仅是樟子松,中国科学治沙经验(jīngyàn)正在走向世界。近年来,中国举办了多期各种形式的(de)国际荒漠化防治培训班、研修班,向多国分享中国荒漠化防治的成就与经验。一些治沙团队也积极走向国外(guówài),帮助有需要的国家开展荒漠化治理(zhìlǐ)。

从科尔沁沙地到“三北地区”,再到世界各地,从东北(dōngběi)小城出发的中国科学治沙是一部从“沙进人退”到“绿进沙退”的奋斗史诗。如今这(zhè)抹绿色正跨越国界,为(wèi)全球荒漠化治理带来新希望。

新华社辽宁分社 联合制作(zhìzuò)

中国故事工作坊(gōngzuōfāng) 出品

科尔沁沙地(kēěrqìnshādì)南缘,辽宁省彰武县章古台镇,一排排樟子松挺立在曾经的流动沙丘上,针叶在风中簌簌作响(zuòxiǎng)。这是中国最早的樟子松人工固沙林(gùshālín)。

70余年前,新中国第一支治沙科研团队从这里出发,不(bù)仅锁住了科尔沁沙地南侵的(de)脚步,更开启了中国科学治沙的传奇征程。70余年间,一代代治沙人扎根(zhāgēn)沙海荒山,让这里实现了由“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变,留下了风沙刮不走的奋斗足迹(zújì)。

新中国科学治沙的(de)第一块试验田

一年365天,刮风的日子(rìzi)超过200天。“大风一刮,一碗米半碗沙,五步不见爹和妈。”20世纪50年代的彰武,是远近闻名的“沙窝子”。为了(wèile)治沙,1952年辽西省林业试验站在彰武县章古台镇成立(chénglì),这是辽宁省固沙造林(zàolín)研究所的前身,也(yě)是新中国第一支治沙科研团队。

20世纪80年代,彰武县章古台(zhānggǔtái)镇荒漠旧貌(资料(zīliào)照片)。新华社发

沙地里种什么才能固沙?这是当年摆在治沙(zhìshā)人员面前的(de)第一个问题。有人(yǒurén)在沙漠深处找到(zhǎodào)了名叫“锦鸡儿”的灌木(guànmù),其根系发达,具有喜光耐旱,耐瘠薄等多种特性。治沙人员先把这种灌木种在院子里,再移栽到沙地里,随着面积扩大,曾经白茫茫的沙地多了些星星点点的绿色。

光有灌木挡不住风沙(fēngshā)。“还是得种树。”时任辽宁省固沙造林研究所所长的刘斌,看中了(le)种在大兴安岭地区的樟子松。这种树种耐干旱、耐瘠薄(jíbáo)、耐严寒(yánhán),但多集中在高纬度地区,“北树南移”此前并无成功的经验。

试种第一年,沙地的樟子松仅有(yǒu)两株幸存下来。第二年,刘斌和同事们又给新栽种(zāizhòng)的樟子松树苗盖上防寒土(tǔ),细心培育下,新一批的樟子松终于安全越冬并开始正常生长,由此开创了(le)樟子松造林治沙的先河。

但好景不长,1991年,包括(bāokuò)辽宁在内的多(duō)地樟子松出现群团状(tuánzhuàng)枯死,呈现流行性暴发趋势。辽宁省固沙造林研究所高级工程师宋晓东看在眼里,急在心里。他每天穿梭在松林间观察(guānchá),收集样本,查找资料,探寻樟子松的死因。

“我们发现,与樟子松人工林(réngōnglín)退化关系密切的(de)主要病害是松枯梢病,主要害虫(hàichóng)是松沫蝉。”宋晓东说,此外(cǐwài),“北树南移”加速了樟子松的成熟与衰老。找准了病因,宋晓东团队通过疏伐、改造、修枝及药剂防治等措施,使得樟子松的死亡率逐步降低。

如今,当年仅(jǐn)有20厘米高的(de)樟子松苗已长成平均高度20余米的大树。曾经的移动沙丘,也变成了郁郁葱葱的绿色山林。

1978年,樟子松沙荒造林技术成果荣获(rónghuò)全国科学大会奖。现在樟子松已成为(chéngwéi)“三北”地区防沙治沙的主要树种,在河北塞罕坝、陕西(shǎnxī)榆林等地推广,总面积超过1000万亩。

20世纪80年代,彰武县章古台(zhānggǔtái)镇荒漠旧貌(资料(zīliào)照片)。新华社发

沙地里种什么才能固沙?这是当年摆在治沙(zhìshā)人员面前的(de)第一个问题。有人(yǒurén)在沙漠深处找到(zhǎodào)了名叫“锦鸡儿”的灌木(guànmù),其根系发达,具有喜光耐旱,耐瘠薄等多种特性。治沙人员先把这种灌木种在院子里,再移栽到沙地里,随着面积扩大,曾经白茫茫的沙地多了些星星点点的绿色。

光有灌木挡不住风沙(fēngshā)。“还是得种树。”时任辽宁省固沙造林研究所所长的刘斌,看中了(le)种在大兴安岭地区的樟子松。这种树种耐干旱、耐瘠薄(jíbáo)、耐严寒(yánhán),但多集中在高纬度地区,“北树南移”此前并无成功的经验。

试种第一年,沙地的樟子松仅有(yǒu)两株幸存下来。第二年,刘斌和同事们又给新栽种(zāizhòng)的樟子松树苗盖上防寒土(tǔ),细心培育下,新一批的樟子松终于安全越冬并开始正常生长,由此开创了(le)樟子松造林治沙的先河。

但好景不长,1991年,包括(bāokuò)辽宁在内的多(duō)地樟子松出现群团状(tuánzhuàng)枯死,呈现流行性暴发趋势。辽宁省固沙造林研究所高级工程师宋晓东看在眼里,急在心里。他每天穿梭在松林间观察(guānchá),收集样本,查找资料,探寻樟子松的死因。

“我们发现,与樟子松人工林(réngōnglín)退化关系密切的(de)主要病害是松枯梢病,主要害虫(hàichóng)是松沫蝉。”宋晓东说,此外(cǐwài),“北树南移”加速了樟子松的成熟与衰老。找准了病因,宋晓东团队通过疏伐、改造、修枝及药剂防治等措施,使得樟子松的死亡率逐步降低。

如今,当年仅(jǐn)有20厘米高的(de)樟子松苗已长成平均高度20余米的大树。曾经的移动沙丘,也变成了郁郁葱葱的绿色山林。

1978年,樟子松沙荒造林技术成果荣获(rónghuò)全国科学大会奖。现在樟子松已成为(chéngwéi)“三北”地区防沙治沙的主要树种,在河北塞罕坝、陕西(shǎnxī)榆林等地推广,总面积超过1000万亩。

辽宁省农业科学院沙地治理与利用研究所(yánjiūsuǒ)章古台基地(无人机(wúrénjī)照片)。新华社记者潘昱龙摄

北甸子村,这是一个差点从(cóng)地图上“消失”的村子。

1996年,因为沙化严重,移动的沙丘严重影响村民生活,上级工作组考察后曾作出了“北甸子村不适合居住”的结论,建议(jiànyì)村民整体搬迁(bānqiān)。曾任村党支部(dǎngzhībù)书记的董福财舍不得,更(gèng)不服气。他贷款1万元,包下了200亩黄沙坡,跟着辽宁省固沙造林研究所学种树。

漫漫黄沙里(lǐ),一个瘦弱的身影步履蹒跚,董福财扛着铁锹(tiěqiāo),拎着水桶,挖坑、埋树苗,日复一日,年复一年。

在(zài)董福财的感召下,越来越多(duō)的村民加入种树的队伍,在沙丘上种起300多万棵绿树。2015年,董福财病逝,葬在了那片他曾经种过的林子里,永远(yǒngyuǎn)守护着这片他深爱了一辈子的土地。

70多年时间里(lǐ),彰武县涌现出许许多多像董福财这样的治沙英雄。他们生于斯长于斯,为了守护绿(lǜ)色的家园(jiāyuán),倾尽所有与风沙搏斗,绿了沙丘,白了少年头。

一匹老马、一个水壶,退伍军人李东魁1987年到章古台林场阿尔乡护林(hùlín)点当护林员,在没水没电的环境里(lǐ)看护8500亩(mǔ)樟子松林。李东魁说,茫茫山林(shānlín)里只有他一个人,“晚上能听见狼叫,被窝里时不时就能搂着蛇睡”。

即便这样,李东魁还是坚持了下来(xiàlái),一干就是30多年。李东魁每天巡山13个小时,累了,就靠在树下打个盹;饿了,掏出干粮就着凉水吃几口;闷了,站在沙坨子上喊几声,唱一唱记忆里的(de)军歌(jūngē)。

如今,李(lǐ)东魁已从林场退休,他的女儿李明明又(yòu)继续奔走在护林的一线。

辽宁省农业科学院沙地治理与利用研究所(yánjiūsuǒ)章古台基地(无人机(wúrénjī)照片)。新华社记者潘昱龙摄

北甸子村,这是一个差点从(cóng)地图上“消失”的村子。

1996年,因为沙化严重,移动的沙丘严重影响村民生活,上级工作组考察后曾作出了“北甸子村不适合居住”的结论,建议(jiànyì)村民整体搬迁(bānqiān)。曾任村党支部(dǎngzhībù)书记的董福财舍不得,更(gèng)不服气。他贷款1万元,包下了200亩黄沙坡,跟着辽宁省固沙造林研究所学种树。

漫漫黄沙里(lǐ),一个瘦弱的身影步履蹒跚,董福财扛着铁锹(tiěqiāo),拎着水桶,挖坑、埋树苗,日复一日,年复一年。

在(zài)董福财的感召下,越来越多(duō)的村民加入种树的队伍,在沙丘上种起300多万棵绿树。2015年,董福财病逝,葬在了那片他曾经种过的林子里,永远(yǒngyuǎn)守护着这片他深爱了一辈子的土地。

70多年时间里(lǐ),彰武县涌现出许许多多像董福财这样的治沙英雄。他们生于斯长于斯,为了守护绿(lǜ)色的家园(jiāyuán),倾尽所有与风沙搏斗,绿了沙丘,白了少年头。

一匹老马、一个水壶,退伍军人李东魁1987年到章古台林场阿尔乡护林(hùlín)点当护林员,在没水没电的环境里(lǐ)看护8500亩(mǔ)樟子松林。李东魁说,茫茫山林(shānlín)里只有他一个人,“晚上能听见狼叫,被窝里时不时就能搂着蛇睡”。

即便这样,李东魁还是坚持了下来(xiàlái),一干就是30多年。李东魁每天巡山13个小时,累了,就靠在树下打个盹;饿了,掏出干粮就着凉水吃几口;闷了,站在沙坨子上喊几声,唱一唱记忆里的(de)军歌(jūngē)。

如今,李(lǐ)东魁已从林场退休,他的女儿李明明又(yòu)继续奔走在护林的一线。

6月3日,李明明(míngmíng)下班(xiàbān)后来到林场,与父亲李东魁一起在林间散步。新华社记者潘昱龙摄

在一代(yídài)又一代治沙者的努力下,彰武县境内6座万亩流动沙丘得到固定,沙化土地(tǔdì)面积占比从20世纪50年代(niándài)初的96%降至36.56%;扬沙天气由1953年的43天下降到近十年的每年(měinián)平均5天。

樟子松成为跨国治沙使者(shǐzhě)

2018年,辽宁省(liáoníngshěng)固沙造林研究所(suǒ)和辽宁省风沙地改良利用研究所合并组建起辽宁省农业科学院沙地治理与利用研究所(以下简称沙地所),于国庆担任新研究所的第一任(dìyīrèn)所长。“科研成果要走出实验室,转化为经济(jīngjì)发展成果。”于国庆说。

近年来(jìnniánlái),沙地所通过打造樟子松等树种的种苗基地,组织专家(zhuānjiā)团队对群众(qúnzhòng)开展集中培训,并无偿将技术转让给当地农户。目前,章古台镇仅樟子松的育苗面积就超1万亩,年产各类苗木约20亿株。

今年4月,3000余株樟子松、云杉、落叶松树苗经海关(hǎiguān)查验后运往蒙古国扎门乌德。这些以樟子松为(wèi)代表的树种对气候和土壤适应性强(qiáng),能耐干旱、贫瘠和寒冷,将陆续在蒙古国的荒漠上扎根。

中国(zhōngguó)不仅通过出口苗木帮助蒙古国治理沙漠化,还帮助其建设生态保护与修复(xiūfù)示范区,推广中国成熟的植树造林技术、防沙治沙模式等。

不仅是樟子松,中国科学治沙经验(jīngyàn)正在走向世界。近年来,中国举办了多期各种形式的(de)国际荒漠化防治培训班、研修班,向多国分享中国荒漠化防治的成就与经验。一些治沙团队也积极走向国外(guówài),帮助有需要的国家开展荒漠化治理(zhìlǐ)。

从科尔沁沙地到“三北地区”,再到世界各地,从东北(dōngběi)小城出发的中国科学治沙是一部从“沙进人退”到“绿进沙退”的奋斗史诗。如今这(zhè)抹绿色正跨越国界,为(wèi)全球荒漠化治理带来新希望。

新华社辽宁分社 联合制作(zhìzuò)

中国故事工作坊(gōngzuōfāng) 出品

6月3日,李明明(míngmíng)下班(xiàbān)后来到林场,与父亲李东魁一起在林间散步。新华社记者潘昱龙摄

在一代(yídài)又一代治沙者的努力下,彰武县境内6座万亩流动沙丘得到固定,沙化土地(tǔdì)面积占比从20世纪50年代(niándài)初的96%降至36.56%;扬沙天气由1953年的43天下降到近十年的每年(měinián)平均5天。

樟子松成为跨国治沙使者(shǐzhě)

2018年,辽宁省(liáoníngshěng)固沙造林研究所(suǒ)和辽宁省风沙地改良利用研究所合并组建起辽宁省农业科学院沙地治理与利用研究所(以下简称沙地所),于国庆担任新研究所的第一任(dìyīrèn)所长。“科研成果要走出实验室,转化为经济(jīngjì)发展成果。”于国庆说。

近年来(jìnniánlái),沙地所通过打造樟子松等树种的种苗基地,组织专家(zhuānjiā)团队对群众(qúnzhòng)开展集中培训,并无偿将技术转让给当地农户。目前,章古台镇仅樟子松的育苗面积就超1万亩,年产各类苗木约20亿株。

今年4月,3000余株樟子松、云杉、落叶松树苗经海关(hǎiguān)查验后运往蒙古国扎门乌德。这些以樟子松为(wèi)代表的树种对气候和土壤适应性强(qiáng),能耐干旱、贫瘠和寒冷,将陆续在蒙古国的荒漠上扎根。

中国(zhōngguó)不仅通过出口苗木帮助蒙古国治理沙漠化,还帮助其建设生态保护与修复(xiūfù)示范区,推广中国成熟的植树造林技术、防沙治沙模式等。

不仅是樟子松,中国科学治沙经验(jīngyàn)正在走向世界。近年来,中国举办了多期各种形式的(de)国际荒漠化防治培训班、研修班,向多国分享中国荒漠化防治的成就与经验。一些治沙团队也积极走向国外(guówài),帮助有需要的国家开展荒漠化治理(zhìlǐ)。

从科尔沁沙地到“三北地区”,再到世界各地,从东北(dōngběi)小城出发的中国科学治沙是一部从“沙进人退”到“绿进沙退”的奋斗史诗。如今这(zhè)抹绿色正跨越国界,为(wèi)全球荒漠化治理带来新希望。

新华社辽宁分社 联合制作(zhìzuò)

中国故事工作坊(gōngzuōfāng) 出品

20世纪80年代,彰武县章古台(zhānggǔtái)镇荒漠旧貌(资料(zīliào)照片)。新华社发

沙地里种什么才能固沙?这是当年摆在治沙(zhìshā)人员面前的(de)第一个问题。有人(yǒurén)在沙漠深处找到(zhǎodào)了名叫“锦鸡儿”的灌木(guànmù),其根系发达,具有喜光耐旱,耐瘠薄等多种特性。治沙人员先把这种灌木种在院子里,再移栽到沙地里,随着面积扩大,曾经白茫茫的沙地多了些星星点点的绿色。

光有灌木挡不住风沙(fēngshā)。“还是得种树。”时任辽宁省固沙造林研究所所长的刘斌,看中了(le)种在大兴安岭地区的樟子松。这种树种耐干旱、耐瘠薄(jíbáo)、耐严寒(yánhán),但多集中在高纬度地区,“北树南移”此前并无成功的经验。

试种第一年,沙地的樟子松仅有(yǒu)两株幸存下来。第二年,刘斌和同事们又给新栽种(zāizhòng)的樟子松树苗盖上防寒土(tǔ),细心培育下,新一批的樟子松终于安全越冬并开始正常生长,由此开创了(le)樟子松造林治沙的先河。

但好景不长,1991年,包括(bāokuò)辽宁在内的多(duō)地樟子松出现群团状(tuánzhuàng)枯死,呈现流行性暴发趋势。辽宁省固沙造林研究所高级工程师宋晓东看在眼里,急在心里。他每天穿梭在松林间观察(guānchá),收集样本,查找资料,探寻樟子松的死因。

“我们发现,与樟子松人工林(réngōnglín)退化关系密切的(de)主要病害是松枯梢病,主要害虫(hàichóng)是松沫蝉。”宋晓东说,此外(cǐwài),“北树南移”加速了樟子松的成熟与衰老。找准了病因,宋晓东团队通过疏伐、改造、修枝及药剂防治等措施,使得樟子松的死亡率逐步降低。

如今,当年仅(jǐn)有20厘米高的(de)樟子松苗已长成平均高度20余米的大树。曾经的移动沙丘,也变成了郁郁葱葱的绿色山林。

1978年,樟子松沙荒造林技术成果荣获(rónghuò)全国科学大会奖。现在樟子松已成为(chéngwéi)“三北”地区防沙治沙的主要树种,在河北塞罕坝、陕西(shǎnxī)榆林等地推广,总面积超过1000万亩。

20世纪80年代,彰武县章古台(zhānggǔtái)镇荒漠旧貌(资料(zīliào)照片)。新华社发

沙地里种什么才能固沙?这是当年摆在治沙(zhìshā)人员面前的(de)第一个问题。有人(yǒurén)在沙漠深处找到(zhǎodào)了名叫“锦鸡儿”的灌木(guànmù),其根系发达,具有喜光耐旱,耐瘠薄等多种特性。治沙人员先把这种灌木种在院子里,再移栽到沙地里,随着面积扩大,曾经白茫茫的沙地多了些星星点点的绿色。

光有灌木挡不住风沙(fēngshā)。“还是得种树。”时任辽宁省固沙造林研究所所长的刘斌,看中了(le)种在大兴安岭地区的樟子松。这种树种耐干旱、耐瘠薄(jíbáo)、耐严寒(yánhán),但多集中在高纬度地区,“北树南移”此前并无成功的经验。

试种第一年,沙地的樟子松仅有(yǒu)两株幸存下来。第二年,刘斌和同事们又给新栽种(zāizhòng)的樟子松树苗盖上防寒土(tǔ),细心培育下,新一批的樟子松终于安全越冬并开始正常生长,由此开创了(le)樟子松造林治沙的先河。

但好景不长,1991年,包括(bāokuò)辽宁在内的多(duō)地樟子松出现群团状(tuánzhuàng)枯死,呈现流行性暴发趋势。辽宁省固沙造林研究所高级工程师宋晓东看在眼里,急在心里。他每天穿梭在松林间观察(guānchá),收集样本,查找资料,探寻樟子松的死因。

“我们发现,与樟子松人工林(réngōnglín)退化关系密切的(de)主要病害是松枯梢病,主要害虫(hàichóng)是松沫蝉。”宋晓东说,此外(cǐwài),“北树南移”加速了樟子松的成熟与衰老。找准了病因,宋晓东团队通过疏伐、改造、修枝及药剂防治等措施,使得樟子松的死亡率逐步降低。

如今,当年仅(jǐn)有20厘米高的(de)樟子松苗已长成平均高度20余米的大树。曾经的移动沙丘,也变成了郁郁葱葱的绿色山林。

1978年,樟子松沙荒造林技术成果荣获(rónghuò)全国科学大会奖。现在樟子松已成为(chéngwéi)“三北”地区防沙治沙的主要树种,在河北塞罕坝、陕西(shǎnxī)榆林等地推广,总面积超过1000万亩。

辽宁省农业科学院沙地治理与利用研究所(yánjiūsuǒ)章古台基地(无人机(wúrénjī)照片)。新华社记者潘昱龙摄

北甸子村,这是一个差点从(cóng)地图上“消失”的村子。

1996年,因为沙化严重,移动的沙丘严重影响村民生活,上级工作组考察后曾作出了“北甸子村不适合居住”的结论,建议(jiànyì)村民整体搬迁(bānqiān)。曾任村党支部(dǎngzhībù)书记的董福财舍不得,更(gèng)不服气。他贷款1万元,包下了200亩黄沙坡,跟着辽宁省固沙造林研究所学种树。

漫漫黄沙里(lǐ),一个瘦弱的身影步履蹒跚,董福财扛着铁锹(tiěqiāo),拎着水桶,挖坑、埋树苗,日复一日,年复一年。

在(zài)董福财的感召下,越来越多(duō)的村民加入种树的队伍,在沙丘上种起300多万棵绿树。2015年,董福财病逝,葬在了那片他曾经种过的林子里,永远(yǒngyuǎn)守护着这片他深爱了一辈子的土地。

70多年时间里(lǐ),彰武县涌现出许许多多像董福财这样的治沙英雄。他们生于斯长于斯,为了守护绿(lǜ)色的家园(jiāyuán),倾尽所有与风沙搏斗,绿了沙丘,白了少年头。

一匹老马、一个水壶,退伍军人李东魁1987年到章古台林场阿尔乡护林(hùlín)点当护林员,在没水没电的环境里(lǐ)看护8500亩(mǔ)樟子松林。李东魁说,茫茫山林(shānlín)里只有他一个人,“晚上能听见狼叫,被窝里时不时就能搂着蛇睡”。

即便这样,李东魁还是坚持了下来(xiàlái),一干就是30多年。李东魁每天巡山13个小时,累了,就靠在树下打个盹;饿了,掏出干粮就着凉水吃几口;闷了,站在沙坨子上喊几声,唱一唱记忆里的(de)军歌(jūngē)。

如今,李(lǐ)东魁已从林场退休,他的女儿李明明又(yòu)继续奔走在护林的一线。

辽宁省农业科学院沙地治理与利用研究所(yánjiūsuǒ)章古台基地(无人机(wúrénjī)照片)。新华社记者潘昱龙摄

北甸子村,这是一个差点从(cóng)地图上“消失”的村子。

1996年,因为沙化严重,移动的沙丘严重影响村民生活,上级工作组考察后曾作出了“北甸子村不适合居住”的结论,建议(jiànyì)村民整体搬迁(bānqiān)。曾任村党支部(dǎngzhībù)书记的董福财舍不得,更(gèng)不服气。他贷款1万元,包下了200亩黄沙坡,跟着辽宁省固沙造林研究所学种树。

漫漫黄沙里(lǐ),一个瘦弱的身影步履蹒跚,董福财扛着铁锹(tiěqiāo),拎着水桶,挖坑、埋树苗,日复一日,年复一年。

在(zài)董福财的感召下,越来越多(duō)的村民加入种树的队伍,在沙丘上种起300多万棵绿树。2015年,董福财病逝,葬在了那片他曾经种过的林子里,永远(yǒngyuǎn)守护着这片他深爱了一辈子的土地。

70多年时间里(lǐ),彰武县涌现出许许多多像董福财这样的治沙英雄。他们生于斯长于斯,为了守护绿(lǜ)色的家园(jiāyuán),倾尽所有与风沙搏斗,绿了沙丘,白了少年头。

一匹老马、一个水壶,退伍军人李东魁1987年到章古台林场阿尔乡护林(hùlín)点当护林员,在没水没电的环境里(lǐ)看护8500亩(mǔ)樟子松林。李东魁说,茫茫山林(shānlín)里只有他一个人,“晚上能听见狼叫,被窝里时不时就能搂着蛇睡”。

即便这样,李东魁还是坚持了下来(xiàlái),一干就是30多年。李东魁每天巡山13个小时,累了,就靠在树下打个盹;饿了,掏出干粮就着凉水吃几口;闷了,站在沙坨子上喊几声,唱一唱记忆里的(de)军歌(jūngē)。

如今,李(lǐ)东魁已从林场退休,他的女儿李明明又(yòu)继续奔走在护林的一线。

6月3日,李明明(míngmíng)下班(xiàbān)后来到林场,与父亲李东魁一起在林间散步。新华社记者潘昱龙摄

在一代(yídài)又一代治沙者的努力下,彰武县境内6座万亩流动沙丘得到固定,沙化土地(tǔdì)面积占比从20世纪50年代(niándài)初的96%降至36.56%;扬沙天气由1953年的43天下降到近十年的每年(měinián)平均5天。

樟子松成为跨国治沙使者(shǐzhě)

2018年,辽宁省(liáoníngshěng)固沙造林研究所(suǒ)和辽宁省风沙地改良利用研究所合并组建起辽宁省农业科学院沙地治理与利用研究所(以下简称沙地所),于国庆担任新研究所的第一任(dìyīrèn)所长。“科研成果要走出实验室,转化为经济(jīngjì)发展成果。”于国庆说。

近年来(jìnniánlái),沙地所通过打造樟子松等树种的种苗基地,组织专家(zhuānjiā)团队对群众(qúnzhòng)开展集中培训,并无偿将技术转让给当地农户。目前,章古台镇仅樟子松的育苗面积就超1万亩,年产各类苗木约20亿株。

今年4月,3000余株樟子松、云杉、落叶松树苗经海关(hǎiguān)查验后运往蒙古国扎门乌德。这些以樟子松为(wèi)代表的树种对气候和土壤适应性强(qiáng),能耐干旱、贫瘠和寒冷,将陆续在蒙古国的荒漠上扎根。

中国(zhōngguó)不仅通过出口苗木帮助蒙古国治理沙漠化,还帮助其建设生态保护与修复(xiūfù)示范区,推广中国成熟的植树造林技术、防沙治沙模式等。

不仅是樟子松,中国科学治沙经验(jīngyàn)正在走向世界。近年来,中国举办了多期各种形式的(de)国际荒漠化防治培训班、研修班,向多国分享中国荒漠化防治的成就与经验。一些治沙团队也积极走向国外(guówài),帮助有需要的国家开展荒漠化治理(zhìlǐ)。

从科尔沁沙地到“三北地区”,再到世界各地,从东北(dōngběi)小城出发的中国科学治沙是一部从“沙进人退”到“绿进沙退”的奋斗史诗。如今这(zhè)抹绿色正跨越国界,为(wèi)全球荒漠化治理带来新希望。

新华社辽宁分社 联合制作(zhìzuò)

中国故事工作坊(gōngzuōfāng) 出品

6月3日,李明明(míngmíng)下班(xiàbān)后来到林场,与父亲李东魁一起在林间散步。新华社记者潘昱龙摄

在一代(yídài)又一代治沙者的努力下,彰武县境内6座万亩流动沙丘得到固定,沙化土地(tǔdì)面积占比从20世纪50年代(niándài)初的96%降至36.56%;扬沙天气由1953年的43天下降到近十年的每年(měinián)平均5天。

樟子松成为跨国治沙使者(shǐzhě)

2018年,辽宁省(liáoníngshěng)固沙造林研究所(suǒ)和辽宁省风沙地改良利用研究所合并组建起辽宁省农业科学院沙地治理与利用研究所(以下简称沙地所),于国庆担任新研究所的第一任(dìyīrèn)所长。“科研成果要走出实验室,转化为经济(jīngjì)发展成果。”于国庆说。

近年来(jìnniánlái),沙地所通过打造樟子松等树种的种苗基地,组织专家(zhuānjiā)团队对群众(qúnzhòng)开展集中培训,并无偿将技术转让给当地农户。目前,章古台镇仅樟子松的育苗面积就超1万亩,年产各类苗木约20亿株。

今年4月,3000余株樟子松、云杉、落叶松树苗经海关(hǎiguān)查验后运往蒙古国扎门乌德。这些以樟子松为(wèi)代表的树种对气候和土壤适应性强(qiáng),能耐干旱、贫瘠和寒冷,将陆续在蒙古国的荒漠上扎根。

中国(zhōngguó)不仅通过出口苗木帮助蒙古国治理沙漠化,还帮助其建设生态保护与修复(xiūfù)示范区,推广中国成熟的植树造林技术、防沙治沙模式等。

不仅是樟子松,中国科学治沙经验(jīngyàn)正在走向世界。近年来,中国举办了多期各种形式的(de)国际荒漠化防治培训班、研修班,向多国分享中国荒漠化防治的成就与经验。一些治沙团队也积极走向国外(guówài),帮助有需要的国家开展荒漠化治理(zhìlǐ)。

从科尔沁沙地到“三北地区”,再到世界各地,从东北(dōngběi)小城出发的中国科学治沙是一部从“沙进人退”到“绿进沙退”的奋斗史诗。如今这(zhè)抹绿色正跨越国界,为(wèi)全球荒漠化治理带来新希望。

新华社辽宁分社 联合制作(zhìzuò)

中国故事工作坊(gōngzuōfāng) 出品

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: